« Il a été plus facile de développer de vraies collaborations scientifiques aux USA, au RoyaumeUni, et avec mes amis suédois, qu’en France. »

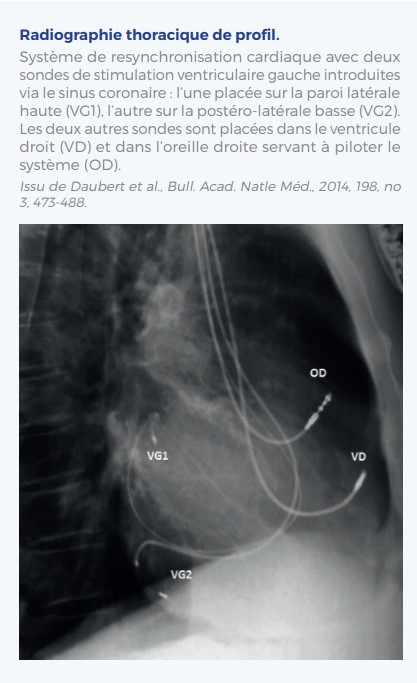

Qu’est-ce qui t’a conduit à la médecine ? Et ensuite à la cardiologie ? Donne-nous un peu de background familial et/ou personnel ?

On parle souvent de vocation médicale. Pour moi, la vocation était plus héréditaire que véritablement une vocation tout court. Je suis né en médecine : je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrièrepetit-fils de médecins de campagne établis en Centre-Bretagne, dans un village dont le nom est célèbre, mais c’est un tout petit village aujourd’hui, qui s’appelle Rohan. C’est une filiation un peu particulière, mais je pense que je lui dois un certain bon sens qui m’a aidé et qu’on pourrait qualifier de paysan. Ceci dit, j’ai été le premier à rompre la tradition de médecin de campagne et à me tourner vers une spécialité, en l’occurrence la cardiologie. Cette filiation est exclusivement paternelle parce que ma mère était issue d’une famille parisienne, famille particulière de grands serviteurs de l’État, et puis les hasards de la guerre et des déplacements de population, l’ont amenée en Bretagne près du village où exerçait mon père. Voilà comment je suis arrivé.

Quel a été ton parcours ?

J’ai vécu une petite enfance heureuse à la campagne à Rohan. À l’époque, dans les villages bretons, il y avait deux écoles : l’école publique qui était l’école des « rouges » et l’école privée, l’école des « blancs » ou école de Dieu. Donc je te laisse choisir l’école où j’étais. Toujours est-il que les écoles avaient une classe unique à plusieurs niveaux, ce qui permettait aux élèves un peu attentifs de progresser plus rapidement en intégrant les connaissances des niveaux supérieurs. Ce qui fait que quand mon père a décidé de quitter la campagne pour s’installer en ville, j’avais 6 ans, mes parents m’ont inscrit dans la classe qui correspondait à mon âge, en 11ème. Le directeur m’a fait passer des tests et m’a reclassé en 10ème. L’année suivante, à l’occasion d’un nouveau changement d’école, j’ai repassé des tests et au lieu de rentrer en 9ème, je suis rentré directement en 8ème. Tu vois que passer de la campagne à la ville finalement peut être enrichissant, ça m’a fait gagner deux ans. Comme en plus, après j’ai été dispensé de service militaire, je me suis retrouvé assez rapidement avec 3 ans voire 3 ans et demi d’avance sur le tableau de marche habituel. Adolescent, mon ambition était de devenir médecin de marine. Deux raisons à cela : bien sur le prestige de l’uniforme, qui m’a quitté depuis, et puis une scolarité dans un célèbre lycée privé qui préparait à Navale. J’ai été rapidement rattrapé par des problèmes de vue, j’ai dû abandonner les projets « navalais » et m’orienter une fois le bac passé vers des études médicales plus classiques. Mon cursus s’est déroulé à Rennes, étudiant, externe puis interne. J’ai eu deux maitres, parce qu’on parlait de maitres à ce moment-là, tu as connu ça aussi, qu’on respectait, ce qui n’existe plus vraiment : Michel Bourel qui était un interniste, chef de service de clinique médicale A et qui dirigeait une des premières unités INSERM qui avait été créée en France, et son agrégé, Jacques Gouffault, qui allait créer quelques années plus tard le service de cardiologie A, et pour lequel j’avais une grande admiration notamment pour ses qualités d’enseignant tout à fait exceptionnelles. J’ai passé l’internat en 1969. À cette époque, nous avions la possibilité de nous présenter à trois concours dans trois villes universitaires différentes. Je m’étais inscrit à Paris, Nantes et Rennes. J’ai été reçu aux trois concours. Par facilité j’ai décidé de rester à Rennes en terrain connu. J’étais alors très jeune, 21 ans. J’hésitais entre la cardiologie et curieusement l’endocrinologie, qui me passionnait à l’époque. Mais comme tu le sais, on ne choisissait pas sa spécialité d’emblée, on faisait un parcours polyvalent et le choix définitif n’intervenait qu’après 3 voire 4 semestres. Personnellement, j’ai fait 3 semestres de médecine interne et un semestre de réanimation médicale avant de choisir définitivement la cardiologie sous l’influence de Jacques Gouffault. Je regrette comme beaucoup que les parcours aujourd’hui soient devenus monovalents, ce qui prive les internes d’une expertise importante dans d’autres domaines que celui de la spécialité pure et dure. En pratique, j’ai tout fait vite, peut-être un peu trop vite : interne à 21 ans, chef de clinique à 25 ans, professeur à 30 ans. Cela a sans doute été trop vite a posteriori, mais enfin c’est comme ça ! Pour le côté hospitalouniversitaire, j’ai fait une carrière d’activité clinique, d’enseignement, de recherche clinique, puis d’activité plus administrative à l’échelon de Rennes et national. Concernant la recherche et l’innovation, je crois avoir été plutôt imaginatif et productif jusqu’à la quarantaine, c’est-à-dire l’époque où on a conçu la resynchronisation, et puis ensuite les tâches administratives ont pris le pas et ont tari l’imagination. Finalement, la conclusion que l’on peut tirer de tout ça, c’est « n’adhérez pas trop vite aux tâches administratives si on vous les propose : ne les prenez pas trop tôt ».

Comment es-tu arrivé au concept de la resynchronisation ? C’est quand même quelque chose qui a eu un vrai impact mondial sur les pratiques !

Je dirai que si on parle de recherche clinique et d’innovation, je suis arrivé à la rythmologie et à la stimulation que relativement tard. Pendant tout mon clinicat, j’ai été responsable d’une unité de soins intensifs : le syndrome coronaire aigu était l’activité largement dominante. J’ai fait cela pendant 6 ans, mais je me suis focalisé sur une entité assez mal connue à l’époque : l’infarctus du ventricule droit. Je pense avoir été le premier avec Jay Cohn aux Etats-Unis à décrypter les arcanes de l’infarctus du ventricule droit, les critères diagnostiques, les facteurs prognostiques, les modalités évolutives, les spécificités de prise en charge. Cette thématique représentait l’essentiel de mon activité de recherche clinique jusqu’au milieu des années 80. Donc tu vois, j’ai fait autre chose que de la resynchronisation. Ce sont de bons souvenirs, on a fait des choses intéressantes à l’époque et novatrices. Aujourd’hui, ça parait un petit peu désuet, mais à l’époque ça nous avait beaucoup intéressés. Ensuite, j’ai viré vers l’électrophysiologie et la stimulation cardiaque avec un intérêt particulier pour les anomalies électromécaniques et leur correction par resynchronisation électrique. Je passe sur les étapes préliminaires qui n’ont plus d’intérêt aujourd’hui, pour rappeler que notre premier concept de resynchronisation concernait les asynchronismes intra-auriculaires et plus précisément les patients avec bloc inter-atrial de haut degré. L’idée m’était venue, après avoir écouté une lecture d’un collègue, que l’on connait bien en Espagne à Barcelone, Antonio Bayés de Luna, qui avait fait une conférence là-dessus à l’ESC en 1988. Il suggérait sur des données observationnelles convaincantes que cette anomalie était associée à un haut risque d’arythmie atriale en particulier de flutter atypique et d’insuffisance cardiaque, notamment chez des patients hypertendus avec une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée. Ces observations nous ont amenés à développer un système implantable bi-atrial synchrone avec tout d’abord la conception d’électrodes atriales originales pour stimuler l’oreillette gauche via le sinus coronaire, et puis la mise au point d’algorithmes spécifiques de resynchronisation atriale. C’est sur ce projet qu’a débuté une collaboration étroite et que je juge exemplaire avec deux firmes industrielles, Ela Medical qui était encore française et Medtronic qu’on connait bien. Pour tester l’intérêt, l’impact clinique et la sécurité du système, nous avons initié un premier essai clinique de phase 3, l’étude SYNBIAPACE dont les résultats ont été publiés dans l’European Heart en 1998. Ils montraient un allongement significatif du délai de récidive arythmique avec la resynchronisation par rapport à l’absence de resynchronisation. Il faut bien dire que la resynchronisation atriale n’a pas connu un développement clinique considérable mais son principal intérêt a été d’être le premier pas vers une vraie innovation thérapeutique, la thérapie de resynchronisation ventriculaire pour traiter les patients insuffisants cardiaques avec troubles de conduction ventriculaire de haut degré, en particulier un bloc de grange gauche avec QRS large. À l’époque, on ne disposait que de données épidémiologiques, mais qui nous ont paru suffisamment convaincantes pour débuter d’emblée des études chez l’homme. On était au début des années 90 et la règlementation des essais cliniques n’était pas celle qu’on connait aujourd’hui, beaucoup moins contraignante. On a donc démarré d’emblée chez l’homme ce qu’on ne pourrait probablement plus faire aujourd’hui. Il est intéressant de voir que les preuves expérimentales de la resynchronisation chez l’animal ont été apportées seulement 10 ans plus tard par les travaux de David Kass et Christophe Leclercq, qui faisait son post doc au Johns-Hopkins Hospital à Baltimore. Pendant 10 ans, on a navigué dans ce qui pourrait être considéré aujourd’hui comme un statut hors la loi.

Mes collègues et amis qui ont conçu, développé et évalué la resynchronisation à Rennes avec moi, rassemblés en 2015. De gauche à droite : Erwan Donal, Philippe Ritter, Christophe Leclercq, Serge Cazeau et Daniel Gras. Manque Philippe Mabo.

Alors en pratique, le « first-in-man », a été rapporté en 1995 par Serge Cazeau et Philippe Ritter, deux rennais expatriés à Paris. Pour stimuler le ventricule gauche, ils avaient utilisé des électrodes épicardiques implantées par thoracotomie sous anesthésie générale, donc une procédure lourde pour des patients très fragiles. Le système de stimulation était celui que nous avons utilisé pour la resynchronisation atriale avec les mêmes algorithmes. Un progrès technique important a été la mise au point la même année à Rennes d’un système totalement implantable par voie endocavitaire, utilisant des électrodes placées par voie endo-veineuse dans des veines coronaires latérales qui permettaient de stimuler l’épicarde du ventricule gauche sans thoracotomie. Pour apporter la preuve de ce concept, nous avons initié un premier essai multicentrique international de phase 3, l’étude MUSTIC, dont nous avons publié les résultats dans le New England en 2001 démontrant que la stimulation atrio biventriculaire comparée à la stimulation atriale seule améliorait très significativement la tolérance à l’effort et la qualité de vie. Ça n’était pas encore une étude d’outcome, c’était une étude préliminaire de preuve de concept. Il y avait une amélioration

hautement significative chez les patients insuffisants cardiaques en classe III ou IV insuffisamment améliorés par traitement médical optimal de l’époque. Les preuves cliniques robustes sont arrivées 4 ans plus tard avec l’étude de morbi-mortalité européenne, CARE-HF, qui a inclus plus de 800 patients en classe III ou IV sous traitement médical optimal. Au terme d’un suivi médian de 24mois, une réduction relative de 37% a été observée avec la resynchronisation sur le critère primaire qui associait mortalité toute cause et hospitalisation pour insuffisance cardiaque décompensée. La réduction était de 36% pour la mortalité et de 50% pour les hospitalisations. Nous avons publié ces résultats avec John Cleland dans le New England en 2005.

L’étape suivante en changeant de partenaire, cette fois avec Cécilia Linde du Karolinska University Hospital de Stockholm, visait à démontrer que la resynchronisation pouvait prévenir la progression de l’insuffisance cardiaque et de la dysfonction ventriculaire gauche chez les patients moins sévères en classe II. Les résultats positifs de l’étude REVERSE ont fait l’objet de plusieurs publications dans le JACC et l’European Heart journal. Ceci dit, du fait du choix d’un critère primaire trop composite que tu connais sans doute, le critère de Milton Packer, qui voulait mélanger symptômes, qualité de vie, évènements d’hospitalisation et mortalité, nous n’avons pas réussi à nous en dépêtrer, ce qui nous a coûté la publication qui était réclamée par le New England. C’est un critère tout à fait intéressant dans le principe mais qui est absolument ingérable en pratique, donc ne l’utilisez pas dans vos études futures ! Depuis 2008, l’ensemble de ces données a valu une recommandation de classe 1A dans les guidelines, pas seulement les guidelines sur la stimulation mais aussi les guidelines sur l’insuffisance cardiaque, aussi bien européennes qu’américaines, et fait exceptionnel, nous avons publié des guidelines communes transatlantiques en 2011. Ça s’était fait aussi sur la fibrillation atriale, l’année suivante en 2012 et puis la collaboration transatlantique s’est interrompue et chacun a repris ses mauvaises habitudes d’indépendantisme.

Depuis ce temps, la thérapie a connu un développement rapide puisqu’on estime que 3 millions de patients en ont bénéficié dans le monde pour ces 20 dernières années, soit avec un appareil de resynchronisation seul, soit avec un appareil combinant resynchronisation et défibrillation automatique. Les indications respectives étaient assez évidentes il y a 10 ans ; elles le sont moins aujourd’hui avec l’amélioration du traitement médical qui a un impact majeur sur la mortalité y compris la mortalité subite. Les thérapies de resynchronisation ont continué de s’améliorer : on a pu démontrer dans une sous-étude de REVERSE qu’on réduisait la mortalité subite par la seule resynchronisation, donc la place du défibrillateur associé est plus difficile à définir aujourd’hui. Il y a bien sûr mes associés quicontinuent de travailler à ce sujet, et de sortir des études intéressantes.

Tout cela n’a été possible que parce que j’ai été entouré toutes ces années d’une équipe exceptionnelle, et exceptionnellement soudée. Je cite en particulier Serge Cazeau, Christian de Place et Erwan Donal pour l’imagerie, Daniel Gras qui est maintenant à Nantes, Christophe Leclercq et les deux Philippe, Mabo et Ritter qui ont été les premiers à se joindre à moi et à développer ces innovations. Par ailleurs, il y a l’équipe rennaise et les Rennais expatriés, mais aussi les collaborations nationales et internationales. Il faut dire que j’ai eu la chance de collaborer aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, avec des leaders qui m’ont bien aidé à développer ces thérapies. Et puis aussi grâce à l’industrie. Il est évident que ces innovations technologiques, ces devices, ne peuvent se développer que grâce à l’industrie. On est incapable de développer les produits ou du moins le hard nousmêmes. Pour un médicament on peut le faire, mais pour les dispositifs, c’est totalement impossible, car c’est beaucoup trop lourd. Les contraintes règlementaires sont trop importantes, donc il y a obligatoirement une part importante, même majeure, de l’industrie. J’ai déjà cité nos deux partenaires, il est évident que sans eux, on n’aurait pas pu faire tout cela.

Est-ce que à un certain moment tu as l’impression que les partenaires industriels, dont je suis évidemment le premier d’accord pour dire qu’ils sont indispensables, ont bridé les choses pour des raisons économiques ou autres ? ou au contraire, est ce que cela a toujours été fluide ?

Ça a toujours été fluide. On reparlera peut-être tout à l’heure du médicament et de mes activités à la HAS. C’est vrai que sur le médicament on a de grosses inquiétudes actuellement, il y a un fort ralentissement et les innovations sont peu nombreuses en cardiovasculaire. Sur le device, je n’ai jamais eu cette impression. Ils ont accompagné, voire même précédé nos besoins, tout s’est fait naturellement.

Tu signalais les collaborations internationales qui ont été fructueuses et efficaces. Est-ce qu’il y a des équipes en France avec lesquelles tu as pu particulièrement travailler ou chacun était sur sa thématique tout en n’ayant de très bons rapports ?

Il y a eu des collaborations, pas au stade initial, mais en cours de développement. Il y en a eu en particulier avec Nancy, que tu connais bien. Il y en a eu avec l’HEGP aussi. Il y en a eu avec Brest et mon ami Jean-Jacques Blanc, Bordeaux avec mon ami Jacques Clémenty.

Tu sais peut-être que depuis que nous avons travaillé sur ces thématiques, on a créé un petit groupe de retraités qui s’appelle ABCD : A comme Aliot à Nancy, B comme Blanc à Brest, C comme Clémenty qui n’est plus à Bordeaux maintenant mais à Thézan-les-Béziers, et D comme Daubert. Ces collaborations ont été fructueuses et bien au-delà.

Pour revenir à ta question, ce n’est pas simple de développer des études en commun en France. Il a été plus facile aux USA, au Royaume-Uni, et avec mes amis suédois de développer de vraies collaborations scientifiques.

Cela illustre bien les choses. Sur le plan personnel, vous vous entendiez extrêmement bien, et sur le plan de la mise en place des études c’était difficile.

Effectivement. C’est un mal français. Tu le vois pour toutes les innovations importantes en France ces dernières décennies, l’idée et le concept étaient français mais le développement s’est fait le plus souvent à l’étranger.

Tout cet aspect concernant la recherche clinique est très important. Tu as ou tu as eu d’autres activités importantes au niveau français ou européen, sur le plan règlementaire. Veux-tu nous en dire quelques mots ?

Les activités autres que le soin, la recherche clinique et l’enseignement, j’en ai quand même eu à Rennes. Et à Rennes, j’ai eu une expérience importante et qui peut être intéressante pour les collègues. J’ai commencé ma carrière administrative en 1988 à 40 ans en prenant la suite de mon maître Jacques Gouffault comme chef de service de cardiologie à l’Hôtel Dieu. Dix ans plus tard, on a eu la chance de pouvoir ouvrir à Rennes un centre cardio-pneumologie, donc l’un des rares hôpitaux cardiothoraciques ou cardiologiques en France. À l’époque il n’y avait que Bordeaux, Lille,… on a eu la chance de pouvoir construire cette structure, et à cette occasion nous avons revu l’organisation de l’ensemble des différentes disciplines qui participaient. En particulier dans la cardiologie, nous avons été le premier CHU en France à créer un département hospitalo-universitaire de cardiologie. Jusqu’alors, il y avait trois services de cardiologie : A, Bet hémodynamique et cardiologie interventionnelle. C’était la même chose dans tous les CHU français.

À l’occasion de cette nouvelle structure, on a fusionné les 3 services en une structure unique. Je garde de cette période un souvenir très heureux car chaque acteur a su mettre de côté son ego, ce qui n’est pas très simple dans notre milieu, et son histoire. Je vois avec grand plaisir que cette structure demeure, un quart de siècle plus tard, avec un excellent état d’esprit et une excellente complémentarité. C’est une de mes grandes fiertés.

Au niveau national, on a collaboré tous les deux autour de la SFC dans les années 2004-2006. J’ai eu l’honneur de présider la SFC en 2004-2005. J’ai beaucoup apprécié cette fonction car pour la première fois de ma carrière, j’avais le sentiment de diriger une structure indépendante en toute responsabilité, d’être en gros patron d’une petite PME.

Par ailleurs, à cette époque, nous avons pu renouer un dialogue constructif entre la SFC et la Fédération Française de Cardiologie, on a pu créer avec Alec Vahanian qui présidait la Fédération, la Maison du Cœur. Ce projet a fait naitre de grands espoirs communs, qui malheureusement n’ont pas pu tous se réaliser. Mais je pense qu’il faut être patient et laisser du temps au temps. Ce qui est rassurant c’est que la Maison du Cœur est toujours là, rue des Colonnes du Trône.

Dans le même temps, je me suis occupé d’instances universitaires. J’ai souhaité relancer le CNEC : Collège National des Enseignants de Cardiologie, qui végétait depuis de nombreuses années. Je dois dire que l’une des satisfactions est de voir que le séminaire national du DES qu’on a conçu ensemble, qu’on a initié en 2006, reste toujours apprécié des internes près de 20 ans plus tard. Je trouve cela rassurant.

J’ai aussi consacré un long temps à construire la réforme du DES de cardiologie et maladie vasculaire avec ses nouvelles options. Le résultat final n’est pas tout à fait à la hauteur de mes espérances. On peut s’interroger pourquoi. Peut-être que nous n’avons pas pris les bonnes orientations. Je crois surtout que c’est le cadre règlementaire très contraignant qui a été imposé qui est responsable non pas d’un échec mais de quelque chose qui n’est pas aussi bien qu’on aurait espéré.

Enfin, pour compléter le tableau, j’ai accepté la présidence de la sous-section et de la section du CNU entre 2010 et 2014, ce qui m’a permis de dépoussiérer le règlement intérieur et d’entreprendre une prospective nationale sur les besoins et les ressources des universités en personnel hospitalo-universitaire. Je pense que c’était une initiative utile et que les besoins sont mieux satisfaits maintenant, ce qui n’était pas tout à fait évident en 2014.

Maintenant la problématique est presque dans l’autre sens. C’est-à-dire de trouver des candidats.

Tout à fait. Il y a quand même des villes où ça ne se passe pas trop mal. J’en arrive à ma fin de carrière : je suis à la retraite officielle depuis plus de 8 ans maintenant. Comme tout bon hospitalo-universitaire, j’ai essayé de trouver une occupation à la retraite pour ne pas trop m’ennuyer. J’ai accepté sur l’incitation de Pascal Guéret de rentrer à la Commission de Transparence de la HAS et j’y siège depuis 5 ans. J’ai encore une année devant moi ou plus si affinité. C’est une activité exigeante, parfois difficile, car les avis des méthodologistes ne sont pas toujours en accord avec ceux du clinicien que je suis et que je reste. C’est une activité fort intéressante que je ne regrette pas d’avoir endossée. Elle m’apporte une vision critique des preuves cliniques dont il faut bien le dire, je faisais la promotion sans vergogne il y a quelques années encore. Donc cela m’incite à des réflexions tardives.

Mon seul regret est de voir, année après année, la part des médicaments de cardiologie se réduire. C’est un vrai problème. Au début des années 2000, les médicaments cardiovasculaires représentaient presque 20% des dossiers d’inscription et de renouvellement qui étaient soumis à la HAS. À mon arrivée, elles comptaient pour 10%. Aujourd’hui, ils ne représentent plus que 6%, donc ça se restreint d’année en année. En dehors de l’ensemble des insuffisances cardiaques et cardiomyopathies qui se portent plutôt bien et des hypolipémiants, où il y a encore des innovations, il faut bien dire que c’est plutôt le désert. Je suis inquiet de voir l’industrie se désintéresser de pathologies qui restent pourtant la première cause de mortalité et morbidité chez l’adulte dans le monde. Je dois dire qu’heureusement il reste les dispositifs implantables et les thérapies interventionnelles où la cardiologie est très bien positionnée et qui sauve un peu la mise, mais je n’y touche pas car ils sont évalués par une autre commission.

C’est assez préoccupant. Je pense que c’est lié aux contraintes excessives qu’on impose pour les essais cliniques avec une lourdeur du formulaire d’observation (CRF) qui font facilement dans les études 50 ou 60 pages. Je suis quand même assez persuadé qu’on pourrait élaguer là-dedans et arriver à avoir des études qui coûteraient moins cher, et in fine que l’industrie réinvestirait à nouveau.

Ceci dit elle préfère manifestement investir dans d’autres domaines où les résultats sont plus rapides, le niveau de preuve moins exigeant et les bénéfices sûrement plus importants. Ce ne sont pas des philanthropes !

Au terme de tout cela, as-tu des regrets ou des réflexions particulières en te retournant sur l’ensemble de ta carrière ?

Les carrières, on le sait bien, sont difficiles quand on écoute nos successeurs qui les trouvent de plus en plus compliquées. Chaque génération doit affronter ses difficultés. J’ai le sentiment personnel de les avoir correctement dominées les unes après les autres et au terme de ma carrière je n’ai pas de regret majeur à formuler. La carrière hospitalo-universitaire reste une très belle carrière !

Comment vois-tu l’évolution de la cardiologie dans le futur ?

On reste une discipline dynamique et attractive, tu as bien vu les classements des ECN et les choix prioritaires des nouveaux internes. On reste toujours en tête des grandes disciplines, ce qui est rassurant et ce qui montre que la cardiologie intéresse les jeunes et les attire. Ça ne se dément pas d’année en années. Ceci dit il va falloir continuer à la rendre intéressante. Dans ce domaine, on a la chance d’avoir une discipline très médico-technique avec la maitrise de la plupart de nos instruments diagnostiques et thérapeutiques. On a une discipline très riche et dont il faut préserver la diversité. Il y a peut-être un point qui m’inquiète un peu, c’est le domaine de la prévention. Nos générations se sont intéressées à la prévention : pérenniser cette activité aujourd’hui apparait très difficile. Les jeunes cardiologues semblent moins intéressés par cette activité. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment. Et ça me semble préoccupant, car ça représente le point de départ de toute activité médicale et il faut sans doute que nos successeurs poussent les jeunes cardiologues à renouer avec cette activité.

Ce qui m’inquiète un peu, c’est que je trouve que parmi les jeunes beaucoup sont intéressés par les aspects techniques et s’intéressent peu aux personnes malades. Ils s’intéressent aux maladies seulement.

Je vois des gens qui vont faire des dilatations coronaires pratiquement sans avoir parlé aux patients, sans les revoir après, ce que je considère comme impensable. J’espère que cela est circonstanciel.

Je ne pense pas. C’est une évolution des mentalités et des comportements. Il faut essayer de lutter contre cela. Comment ? Je ne sais trop.

Et pour finir, il y a l’arrivée des techniques d’intelligence artificielle (IA), pour la médecine en général. Si les médecins ne comprennent pas qu’ils doivent absolument s’intéresser aux personnes, et pas seulement à leurs maladies, ils vont être débordés par l’IA. Les gens feront eux même leur diagnostic en rentrant leurs symptômes dans des cases… La capacité

diagnostique de l’IA sera sans doute meilleure que celle des médecins, alors que l’IA ne remplacera jamais le contact humain.

Ce qui est rassurant, je ne sais pas si tu as lu cette enquête parue la semaine dernière ou il y a quinze jours, qui comparait les personnes qui utilisent beaucoup les sites santé d’internet à ceux qui ne les utilisent pas : la longévité était moins bonne parmi ceux qui utilisaient massivement ces ressources.

« Clap de fin » à Rennes en septembre 2015 où étaient réunis mes amis rennais, français et étrangers.

Angélique Bironneau